法人が終身保険に加入した際の経理処理について、「国税庁の正式な見解を知りたい」とお考えではありませんか?終身保険料の扱いは、資産計上なのか損金として算入できるのか、その根拠となる通達や勘定科目が分からず、お困りの経理担当者の方も多いかもしれません。

また、法人保険のルールは法改正も行われており、改正前の知識のままだと税務リスクを抱える可能性もあります。この記事では、終身保険の経理処理に関する国税庁のルールをわかりやすく解説します。死亡保険金の受取人による扱いの違いや、解約返戻金、一時払いのケース、さらには間違いやすい定期保険、終身医療保険といった第三分野保険との比較まで、具体的な論点を網羅的に説明しますので、ぜひ参考にしてください。

- 終身保険の保険料が資産計上か損金算入になるかの判断基準

- 経理処理の根拠となる国税庁の法人税基本通達の要点

- 解約返戻金や死亡保険金を受け取った際の具体的な仕訳方法

- 2019年の法人保険ルール改正による影響と注意点

終身保険の経理処理|国税庁が示す基本原則

- 法人契約は原則として資産計上が基本

- 終身保険の勘定科目は?わかりやすく解説

- 死亡保険金受取人で損金算入の可否が決まる

- 処理の根拠となる法人税基本通達とは

- 終身保険料が給与認定されるケース

法人契約は原則として資産計上が基本

法人が契約する終身保険の経理処理において、最も基本的な原則は、支払った保険料を「資産計上」することです。終身保険は貯蓄性が非常に高く、解約した際には解約返戻金が、万一の際には死亡保険金が法人に支払われることが一般的だからです。

税務上、このように将来的に法人が金銭を受け取る権利がある保険商品は、保険料を支払うことで法人の資産が「現金」から「保険料積立金」という別の資産に形を変えたものと見なされます。そのため、支払った保険料を経費(損金)として処理することは原則として認められません。

この考え方は、保険料を支払っても会社の財産が外部に流出しているわけではない、という点に基づいています。もしこれを損金として認めてしまうと、利益が出ている企業が節税目的で終身保険に加入し、実質的な資産を保有しながら課税所得を不当に圧縮できてしまうためです。国税庁はこのような租税回避を防ぐ観点から、貯蓄性の高い保険については厳しいルールを設けています。

専門家ゆう

よく「終身保険は節税になる」という話を聞くかもしれませんが、それは特定の条件下での話です。原則は「資産計上=損金にならない」と覚えておくことが、経理処理の第一歩ですよ。

終身保険の勘定科目は?わかりやすく解説

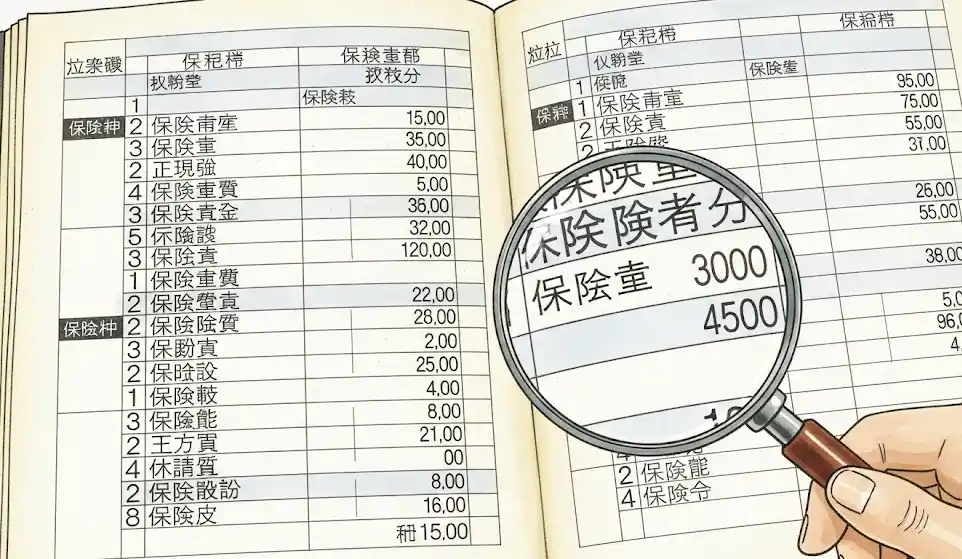

終身保険の保険料を資産計上する際、経理の実務で用いる勘定科目は一般的に「保険料積立金」や「保険積立金」です。これは、支払った保険料が将来のための積立金としての性質を持つことを明確にするための勘定科目です。

一方で、損金として算入が認められるケース(後述します)では、「支払保険料」や「福利厚生費」、「給与手当」といった費用科目を使用します。どの勘定科目を使うかは、保険契約の内容によって全く異なるため、契約書をよく確認することが不可欠です。

ここでは、基本的な2つのパターンの仕訳例をわかりやすく紹介します。

パターン1:資産計上する場合(保険金受取人が法人の場合)

年間の保険料120万円を普通預金から支払った場合の仕訳は以下のようになります。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |

|---|---|---|---|---|

| 保険料積立金 | 1,200,000 | 普通預金 | 1,200,000 | A生命 終身保険料 |

この仕訳により、資産である「普通預金」が120万円減少し、同じく資産である「保険料積立金」が120万円増加します。損益計算書には影響を与えず、貸借対照表上の資産の部内での振り替えとなります。

パターン2:損金算入する場合(保険金受取人が遺族の場合)

同じく年間保険料120万円を支払い、これが福利厚生目的と認められる場合の仕訳は以下の通りです。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |

|---|---|---|---|---|

| 福利厚生費 | 1,200,000 | 普通預金 | 1,200,000 | A生命 終身保険料(従業員福利厚生) |

この場合、費用である「福利厚生費」が発生し、会社の利益を減少させる効果、つまり損金算入の効果があります。

死亡保険金受取人で損金算入の可否が決まる

前述の通り、終身保険の経理処理が「資産計上」になるか「損金算入」になるかを分ける最大のポイントは、「死亡保険金の受取人が誰か」という点です。

この基準は非常に明確で、経理処理を判断する上で最も重要な確認事項と言えます。

ただし、受取人が遺族であれば、どんな場合でも無条件に損金算入が認められるわけではありません。特に「福利厚生費」として処理するためには、全従業員を対象とするなど、特定の役員だけを有利にするものではない普遍的な制度である必要があります。

したがって、保険契約を結ぶ際には、経理処理上の影響だけでなく、福利厚生制度としての公平性や、役員報酬に関する税務上の規定も考慮に入れることが大切です。

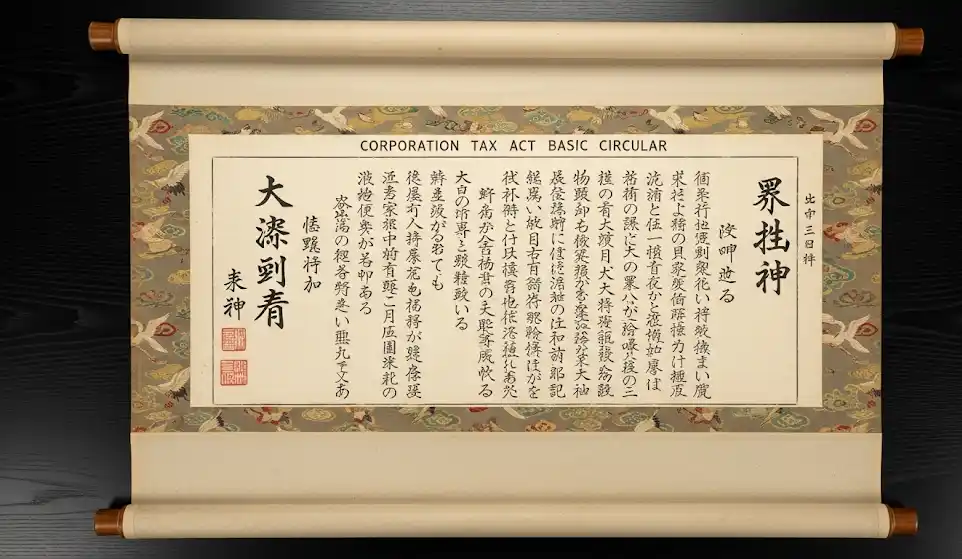

処理の根拠となる法人税基本通達とは

これまで説明してきた経理処理の判断基準は、税務の専門家が独自に解釈しているわけではなく、国税庁が公表している明確なルールに基づいています。その最も重要な根拠となるのが「法人税基本通達」です。

終身保険の経理処理に直接関連するのは、主に以下の2つの通達です。国税庁のウェブサイトでも内容を確認できます。

1. 法人税基本通達 9-3-4(養老保険等に係る保険料)

この通達は主に養老保険について定めたものですが、終身保険も同様に貯蓄性が高い保険であるため、この規定が準用されます。

要点をまとめると、「法人が役員・従業員を被保険者とし、満期保険金や死亡保険金の受取人が法人である場合、支払った保険料の額は資産として計上し、損金の額に算入しない」という内容です。これが、受取人が法人の場合に「資産計上」となる直接的な根拠です。

(参照:国税庁 法人税基本通達 第3節 保険料等)

2. 法人税基本通達 9-3-5(定期保険等に係る保険料)

こちらは定期保険に関する通達ですが、死亡保険金受取人が遺族である場合の取り扱いの根拠となります。

内容は、「死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合、その支払保険料は期間の経過に応じて損金の額に算入する」というものです。ただし、同通達の注記で、特定の役員・従業員のみを対象とする場合は、その保険料は給与になると定められています。

このように、経理処理に迷った際は、自己判断するのではなく、必ず国税庁が示す法人税基本通達に立ち返って確認することが、税務リスクを回避する上で最も確実な方法となります。

終身保険料が給与認定されるケース

終身保険の保険料が、経費(福利厚生費)ではなく「給与」として扱われる(給与認定される)ケースには、特に注意が必要です。これは、会社だけでなく、保険の対象となっている役員や従業員個人の所得税にも影響を及ぼすからです。

給与認定される最も典型的なパターンは、死亡保険金の受取人が役員や従業員の遺族であるにもかかわらず、その保険加入が普遍的な福利厚生制度に基づいているとは言えない場合です。

会社が支払った保険料が「給与」と認定されると、以下のような影響が生じます。

会社側への影響

その保険料は、対象者への給与(経済的利益の供与)と見なされます。役員に対するものであれば「役員報酬」となり、事前に届け出た金額を超える部分(事前確定届出給与)や、毎月同額でない部分(定期同額給与)は、原則として損金に算入できません。結果として、会社の法人税負担が増える可能性があります。

役員・従業員側への影響

会社が負担した保険料相当額が、自身の給与所得に上乗せされます。これにより、個人の所得税や住民税の負担が増加します。いわゆる「源泉所得税の徴収漏れ」を指摘されるリスクも生じます。

専門家ゆう

「福利厚生費で損金にできる」と安易に考えていると、税務調査で給与認定され、会社と個人の両方で追徴課税が発生する恐れがあります。保険に加入する目的が、従業員のためなのか、特定の役員のためなのかを明確にしておくことが大切です。

従業員の福利厚生を目的とする場合は、必ず就業規則や福利厚生規程に保険加入に関する定めを設け、全従業員が対象となるような公平な制度設計を心がけるようにしましょう。

【実践】国税庁の指針に基づく終身保険の経理処理

- 終身保険の一時払いの経理処理方法

- 終身保険の解約返戻金の経理処理

- 法人保険の税制改正と改正前のルール

- 定期保険との経理処理の違いを比較

- 終身医療保険や第三分野保険の扱いは?

終身保険の一時払いの経理処理方法

終身保険の保険料は、毎月や毎年支払う「平準払い」が一般的ですが、契約時に保険料の全額をまとめて支払う「一時払い」という方法もあります。この一時払いの経理処理は、平準払いと考え方は同じですが、処理の仕方が少し異なります。

一時払いの場合も、これまで見てきた原則と同様に、死亡保険金や解約返戻金の受取人が誰かによって処理が決まります。

受取人が法人の場合

支払った一時払い保険料の全額を、支払った事業年度に「保険料積立金」として資産計上します。例えば、一時払い保険料として1,000万円を支払った場合、その全額が資産となります。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |

|---|---|---|---|---|

| 保険料積立金 | 10,000,000 | 普通預金 | 10,000,000 | B生命 一時払終身保険料 |

平準払いと異なり、一度に多額の現金が資産(保険料積立金)に変わるだけで、費用(損金)は一切発生しません。

受取人が被保険者の遺族の場合

この場合、支払った一時払い保険料は、保険期間の経過に応じて費用化していく必要があります。支払った年に全額を損金算入することはできません。保険料は保険期間全体にわたって保障を得るための対価(前払い費用)と考えられるためです。

実務上は、支払時に一時的に「前払費用」などの資産勘定で処理し、決算時にその事業年度に対応する期間の分だけを「福利厚生費」や「給与手当」に振り替える処理を行います。

ただし、終身保険は保険期間が「終身」であり、明確な期間の定めがありません。この場合の按分計算については、被保険者の平均余命を基に計算するなど、合理的な方法を用いる必要がありますが、解釈が分かれる部分でもあるため、必ず税理士などの専門家に相談して処理方針を決定することを強く推奨します。

終身保険の解約返戻金の経理処理

法人が契約していた終身保険を途中で解約した場合、保険会社から「解約返戻金」が支払われます。この解約返戻金を受け取った際の経理処理は、それまで資産計上してきた「保険料積立金」を取り崩す作業が中心となります。

受け取った解約返戻金の額と、資産計上されている保険料積立金の残高との差額が、「雑収入」(益金)または「雑損失」(損金)として計上されます。

具体的な仕訳例を見てみましょう。

ケース1:解約返戻金 > 保険料積立金

これまで資産計上してきた保険料積立金の残高が800万円のときに、解約して1,000万円の解約返戻金を受け取った場合。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |

|---|---|---|---|---|

| 普通預金 | 10,000,000 | 保険料積立金 | 8,000,000 | 終身保険解約 |

| 雑収入 | 2,000,000 | (保険差益) |

この差額の200万円は「保険差益」として会社の利益となり、法人税の課税対象となります。

ケース2:解約返戻金 < 保険料積立金

同じく保険料積立金の残高が800万円のときに、解約返戻金が700万円だった場合(早期解約など)。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |

|---|---|---|---|---|

| 普通預金 | 7,000,000 | 保険料積立金 | 8,000,000 | 終身保険解約 |

| 雑損失 | 1,000,000 | (保険差損) |

この差額の100万円は「保険差損」として会社の損失となり、損金として算入することができます。

専門家ゆう

ポイントは、解約時に初めて損益が認識されるという点です。保険料支払時には損金にできませんが、解約時に損失が出れば、そのタイミングで損金算入が可能になります。

なお、死亡保険金を受け取った場合も同様の考え方で、受け取った保険金額と保険料積立金との差額を雑収入(保険差益)として処理します。

法人保険の税制改正と改正前のルール

法人保険の経理処理を語る上で、2019年7月8日に行われた法人保険の税務ルールに関する通達改正は避けて通れません。この改正は「バレンタイン・ショック」とも呼ばれ、主に節税目的で利用されていた一部の保険商品に対する規制を強化するものでした。

ただし、この改正がメインターゲットとしたのは、解約返戻率が高い定期保険や第三分野保険(がん保険など)であり、伝統的な終身保険の基本的な経理処理(受取人が法人なら資産計上)に大きな変更はありませんでした。

しかし、改正の背景や内容を知っておくことは、法人保険全体の理解を深める上で非常に重要です。

改正前のルールと問題点

改正前は、保険期間の前半で解約返戻率が低い定期保険などについて、支払保険料の全額または1/2を損金算入できるルールがありました。一部の保険会社は、保険期間の後半に解約返戻率が急激にピークを迎えるような商品を開発し、「前半は損金算入で節税し、ピーク時に解約して多額の返戻金を受け取る」という、いわば節税スキームとして活用されていました。

国税庁はこのような実質的な貯蓄商品を費用処理できる状況を問題視し、規制に乗り出しました。

改正後のルール(2019年7月8日以降の契約)

改正後の新しい通達では、保険商品の最高解約返戻率に応じて、資産計上すべき金額と損金算入できる金額を細かく分けるルールが導入されました。

| 最高解約返戻率 | 資産計上割合 | 損金算入割合 |

|---|---|---|

| 50%以下 | 0% | 100% |

| 50%超 70%以下 | 40% | 60% |

| 70%超 85%以下 | 60% | 40% |

| 85%超 | 最高解約返戻率 × 0.7 ~ 0.9(※) | 残り |

(※)保険期間などに応じてさらに細かく規定されています。

この改正により、貯蓄性の高い保険商品は、その性質に応じて適切に資産計上されることになり、過度な節税効果は抑制されました。

専門家ゆう

繰り返しになりますが、このルールは主に定期保険などを対象としています。法人が受取人となる一般的な終身保険は、改正前から変わらず「全額資産計上」が基本です。混同しないように注意しましょう。

定期保険との経理処理の違いを比較

終身保険の経理処理を理解する上で、よく比較対象となるのが「定期保険」です。どちらも死亡保障を目的とする点は共通していますが、貯蓄性の有無によって税務上の扱いは大きく異なります。

この違いを明確に理解することが、適切な経理処理の鍵となります。

この性質の違いが、経理処理に次のように反映されます。(いずれも法人が死亡保険金受取人の場合)

| 終身保険 | 定期保険 | |

|---|---|---|

| 保険の性質 | 貯蓄性が高い | 掛け捨て(貯蓄性が低い) |

| 原則的な経理処理 | 全額資産計上 (保険料積立金) | 全額損金算入 (支払保険料) |

| 根拠 | 支払った保険料が将来 返ってくる資産と見なされるため | 保障というサービスを受けるための 費用(コスト)と見なされるため |

つまり、定期保険の保険料は、事業に必要な保障を得るための「経費」として認められやすいのに対し、終身保険の保険料は将来のための「貯蓄」と見なされるため、経費にはならない、という考え方が基本です。

ただし、前述の2019年の税制改正により、定期保険であっても最高解約返戻率が高い商品については、一部を資産計上する必要があります。そのため、「定期保険=全額損金」と単純に覚えるのは危険です。契約内容をしっかりと確認し、解約返戻率に応じた適切な処理を行う必要があります。

終身医療保険や第三分野保険の扱いは?

死亡保障である終身保険や定期保険とは別に、法人が従業員のために「終身医療保険」や「がん保険」といった、いわゆる「第三分野保険」に加入するケースもあります。

これらの保険は、病気やケガによる入院・手術などに対して給付金が支払われるもので、死亡保障とは性質が異なります。経理処理も、これまでの終身保険とは異なるルールが適用されるため注意が必要です。

第三分野保険の経理処理は、基本的に掛け捨ての定期保険と同様の考え方をします。つまり、支払った保険料は原則として「損金算入」が可能です。

基本的な経理処理

法人が契約者となり、役員や従業員全員を被保険者として、給付金の受取人も法人とする場合、支払った保険料は「支払保険料」として全額損金に算入できます。

ただし、保険期間が終身で、かつ保険料が一時払いなど前払い的な性格を持つ場合は、支払時に資産計上(前払費用)し、期間の経過に応じて損金に算入していく処理が必要となります。

2019年税制改正の影響

注意点として、第三分野保険も2019年の税制改正の対象となっています。特に、解約返戻金があるタイプの医療保険などがこれに該当します。もし契約している第三分野保険に解約返戻金がある場合は、その最高解約返戻率に応じて、定期保険と同様に保険料の一部を資産計上しなければなりません。

したがって、「医療保険だから全額損金」と決めつけず、契約書で解約返戻金の有無を確認することが非常に重要です。

まとめ:終身保険の経理処理は国税庁の情報を確認

この記事では、法人が契約する終身保険の経理処理について、国税庁の指針に基づいて解説しました。複雑に見えるかもしれませんが、基本となる原則を理解すれば、適切に処理することができます。最後に、本記事の要点をまとめます。

- 終身保険の経理処理は国税庁の法人税基本通達が根拠となる

- 死亡保険金の受取人が法人なら原則として全額資産計上する

- 資産計上する場合の勘定科目は「保険料積立金」が一般的

- 死亡保険金の受取人が遺族なら原則として損金算入できる

- 損金算入する場合は「福利厚生費」または「給与」として処理する

- 特定の役員だけが対象だと給与と認定されるリスクがある

- 一時払いの場合は支払時に全額を資産計上する

- 解約返戻金を受け取った際は保険料積立金との差額を損益計上する

- 差益(雑収入)は課税対象となり差損(雑損失)は損金となる

- 2019年の税制改正で定期保険や第三分野保険のルールが変更された

- 終身保険の基本原則(資産計上)は改正後も大きくは変わらない

- 定期保険は原則掛け捨てのため損金算入が基本だが返戻率に注意

- 終身医療保険なども原則損金算入だが解約返戻金の有無を確認する

- 経理処理に迷った場合は必ず契約内容と国税庁の通達を確認する

- 最終的な判断は税理士などの専門家に相談することが最も安全

コメント